Située dans le sud-ouest des Territoires du Nord-Ouest (Canada), la réserve de parc national Nahanni (≈30 000 km²) protège une portion sauvage des montagnes Mackenzie. Le fleuve South Nahanni y creuse des canyons calcaires profonds et alimente des chutes d’eau spectaculaires[1]. La vallée est très isolée : seule l’aviation permet d’y accéder, via quelques sites d’atterrissage réservés (Virginia Falls, Glacier Lake, etc.). Cet environnement extrême a été reconnu patrimoine mondial de l’UNESCO dès 1978 pour son relief exceptionnel – canyons vertigineux, chutes (dont la cascade Virginia ou Nailicho) et un réseau de grottes karstiques uniques[1]. Les couches rocheuses visibles révèlent des sédiments marins vieux de plusieurs centaines de millions d’années, plissés lors de collisions tectoniques ultérieures (Cf. glissements/glissement du Crétacé)[1][2].

Au centre du parc, la chute Virginia (Nailicho) est la plus célèbre : l’eau y tombe de 90 m au cœur d’un canyon (quatrième canyon du Sud-Nahanni)[3]. Au beau milieu de la cascade se dresse « Mason’s Rock », un piton rocheux qu’a immortalisé l’aventurier Bill Mason[3]. Les embruns constants créent un microclimat unique au pied des falaises, où poussent même des orchidées arctiques rares[3]. Le parc abrite par ailleurs les sommets les plus élevés des Territoires du Nord-Ouest (le mont Nirvana culminant à 2 773 m), des sources chaudes uniques (Rabbitkettle) et des écosystèmes d’une richesse exceptionnelle[1][3].

Histoire des premières explorations

La vallée du Nahanni était originellement habité par plusieurs peuples dénés (Athabascans). Le premier contact européen remonte au XIXᵉ siècle avec l’expansion de la traite des fourrures le long du Mackenzie : des postes comme Fort Simpson ou Fort Liard furent établis et dirigés par l’explorateur John McLeod[4]. En 1823-1824, ce dernier tenta de descendre la rivière Nahanni mais buta sur les rapides infranchissables. Ce n’est qu’à la fin du XIXᵉ siècle qu’un flot de prospecteurs attira l’attention sur la région. Après la ruée vers l’or du Klondike (1897), de nombreux aventuriers cherchèrent des gisements dans la vallée du Nahanni. En 1905, les Métis Willie et Frank McLeod partirent d’Edmonton en canot pour tenter leur chance, sans succès immédiat[5]. Au cours des décennies suivantes, d’autres expéditions (scientifiques ou touristiques) remontèrent la rivière, souvent soudées à des objectifs de recherche minière ou biologique. Par exemple, dans les années 1960-70 l’explorateur québécois Jean Poirel effectua plusieurs descentes en canoë et repéra plus de 250 cavernes dans la région[6]. Celles-ci – dont la « grotte Valerie » renfermant des ossements de Dall vieux de plus de 4 500 ans – furent cartographiées et valorisées par Poirel avant la création officielle du parc[6]. Le gouvernement canadien institua d’abord la réserve en 1972, avant de la consacrer parc national (statut permanent) en 1976 sous l’impulsion du Premier ministre Pierre Trudeau[7]. L’UNESCO confirma le site comme patrimoine naturel en 1978, et en 2009 le parc fut étendu pour couvrir 30 050 km² grâce à un accord entre Ottawa et les Premières Nations Dehcho[7][8].

Disparitions et corps décapités (« Vallée des têtes coupées »)

La vallée est tristement surnommée « vallée des têtes coupées » (Deadmen Valley, Headless Valley) en raison de plusieurs cas non élucidés survenus au début du XXᵉ siècle. Parmi les plus célèbres :

- 1908 : Charlie McLeod remonta seul la rivière en quête de ses frères Willie et Frank. Il découvrit leurs squelettes près d’un affluent du Nahanni, mais constata horrifié que leurs têtes manquaient[9][10]. Tous deux avaient été abattus (plusieurs balles dans la tête) et aucune trace de leur or n’a jamais été trouvée, donnant naissance à la légende de la « mine perdue des McLeod »[11]. Leurs deux canots vides, un pistolet et quelques outils gisaient à côté des corps, mais aucune tête ni indice du meurtrier n’ont été retrouvés[9][10]. On ne revit jamais non plus l’ingénieur Robert Weir, parti avec eux : certains l’ont même cru parti en coupant une tête pour finalement partir avec de l’or indétectable[10].

- 1917 : Martin Jorgenson (ou Jorgensen), un prospecteur d’origine suisse, fut découvert mort dans une cabane incendiée près de la rivière Flat. Son corps était décapité et de nombreuses cartouches se trouvaient autour de lui[12]. Aucune explication formelle n’a jamais été fournie.

- 1945 : un chasseur ontarien fut retrouvé sans tête dans son sac de couchage au bord du Nahanni. Là encore, la tête n’a jamais été localisée[12].

- 1946 : le géologue Frank Henderson organisa une expédition dans la vallée avec son ami John Patterson. Henderson revint seul et affirma que Patterson avait disparu sans laisser de traces[13]. Pendant cette expédition, Henderson raconta avoir même aperçu la nuit « des silhouettes blanches » se déplaçant dans la vallée, bien qu’il ait plaidé que ce n’étaient que des reflets de l’aurore boréale[14].

Ces cas énigmatiques (sans mobile clair) ont fait germer de nombreuses théories macabres. À ce jour, aucune enquête criminelle n’a élucidé ces morts : la région, aussi dangereuse que reculée, a livré trop peu de preuves. Le surnom de « Deadmen Valley » ou « Funeral Range » atteste de cette sombre histoire[15]. La rumeur populaire veut que les peaux humaines exposées ou les têtes retrouvées dans des mines seraient liées à ces événements, mais ces détails restent invérifiables.

[7]La légende du Lost McLeod Mine est née de ces disparitions : on raconte que Willie et Frank avaient bien trouvé de l’or dans la vallée avant leur mort, et que ce trésor se trouverait encore caché dans un endroit oublié[11]. Au fil du temps, nombre d’aventuriers – prospecteurs ou écrivains – ont tenté de retrouver cette mine perdue, mais sans succès. En 1947 le journaliste Pierre Berton compara la vallée à un lieu hanté, notant l’« atmosphère sinistre » et les « lamentations étranges du vent » qui s’y font entendre[16].

Légendes autochtones

Les premiers habitants, les Dénés (Nahʔą Dehé), tiennent la vallée de Nahanni pour sacrée et redoutée depuis toujours. Plusieurs légendes dénéd’ dévoilent un caractère surnaturel du lieu :

- La tribu Naha (ou Nahane) : la tradition raconte qu’autrefois une tribu guerrière, les Naha, vivait en permanence dans la vallée. Crainte et réputée pour ses raids, elle fut attaquée par une coalition dénée. Mais à l’aube, les guerriers dénés trouvèrent les campements Naha désertés, leurs feux encore fumants mais sans âme qui vive. Les Naha s’étaient littéralement volatilisés dans la nature[17]. Depuis, on dit parfois que leur esprit plane encore sur la vallée, voire que les Dénés du Sud-Ouest (Navajos) seraient leurs lointains descendants, d’après certaines similitudes linguistiques ou rituelles[17]. Quoi qu’il en soit, le souvenir des Naha imprègne encore la culture locale.

- Le loup blanc (Waheela) : dans le folklore dénée moderne, on parle d’une gigantesque bête blanche surnaturelle. Le Waheela est décrit comme un loup à la fourrure neige, doté d’une force inhumaine. Il serait capable de se nourrir de chair humaine : certaines légendes lui attribuent même les décapitations inexpliquées en affirmant qu’il attaque ses proies en arrachant leur tête[18]. Cette créature ne figure cependant dans aucun inventaire zoologique officiel ; elle s’apparente plutôt à un mythe local qui rattache les disparitions à une vengeance chamanique ou à la protection du territoire.

- Espaces sacrés et esprits des lieux : les Dénés considèrent plusieurs sites du parc comme habités par des esprits. Les sources thermales de Rabbitkettle (Gnìhnûdèhdį), par exemple, sont sacrées – on y dépose traditionnellement du tabac, des allumettes ou d’autres offrandes pour apaiser les esprits de l’eau[19]. D’autres histoires évoquent des esprits protecteurs ou malicieux (esprits des montagnes, anciens chamanes) qui hanteraient les brumes nocturnes de la vallée. Ces récits expliqueraient symboliquement pourquoi la vallée reste si dangereuse : pénétrer sans respect dans un lieu « honni » par les ancêtres serait puni par les forces invisibles.

Hypothèses paranormales, cryptozoologiques et ésotériques

Les innombrables légendes ont attiré des explications hors du commun. Certains récits ésotériques évoquent un vortex magnétique ou temporel centré sur la vallée, une sorte de « failles » dans la réalité où le temps et l’espace se comporteraient anormalement. Des chroniqueurs paranormaux ont aussi imaginé des créatures inconnues (type Yéti moderne) ou même des vaisseaux extraterrestres visitant le site. Dans le registre plus prosaïque, l’affaire Henderson de 1946 alimenta le mystère : son récit de « figures blanches » errant dans la nuit et le commentaire de Pierre Berton sur les « plaintes du vent » ont été interprétés comme des phénomènes surnaturels[14][16].

De fait, aucune donnée scientifique ne corrobore ces théories : elles relèvent du folklore ou de la spéculation. Les chercheurs sérieux expliquent généralement les expériences étranges par des illusions d’optique (mirages dus à l’humidité des sources, par exemple) ou par la fatigue et l’isolement (les bruits du vent entre les parois peuvent prendre un aspect inquiétant dans la nuit). Même la créature Waheela reste du domaine du mythe folklorique[18]. En somme, si la vallée demeure une source d’enquêtes fascinantes, toutes les hypothèses dites « paranormales » manquent de preuves tangibles et sont considérées comme non scientifiques.

Aujourd’hui, le parc national Nahanni est strictement protégé et règlementé pour préserver son intégrité naturelle. L’accès public est très encadré : tout visiteur (canoéiste, randonneur ou tour-opérateur) doit se conformer aux règles de Parcs Canada. Par exemple, toute personne souhaitant passer au moins une nuit dans le parc doit obligatoirement s’inscrire au bureau du parc avant d’entrer[20]. De même, le survol ou l’atterrissage en avion n’est autorisé qu’aux sites désignés (Náįlįcho/Virginia Falls, Lac Glacier, etc.), et seule la région des chutes Virginia et du lac Glacier est ouverte à la visite diurne sans nuitée[21]. Toute autre zone sensible reste interdite au public.

- Zones protégées (niveau 1) : Sept secteurs du parc sont classés « zones de préservation » et fermés à toute visite sans permis spécial. C’est le cas par exemple de la vallée Deadmen (où furent trouvées les têtes décapitées) et de ses landsalines, de la grotte Valerie, des sources thermales Rabbitkettle, etc.[22]. Ces sites abritent des fragilités géologiques ou culturelles (sites sacrés) qui imposent leur fermeture.

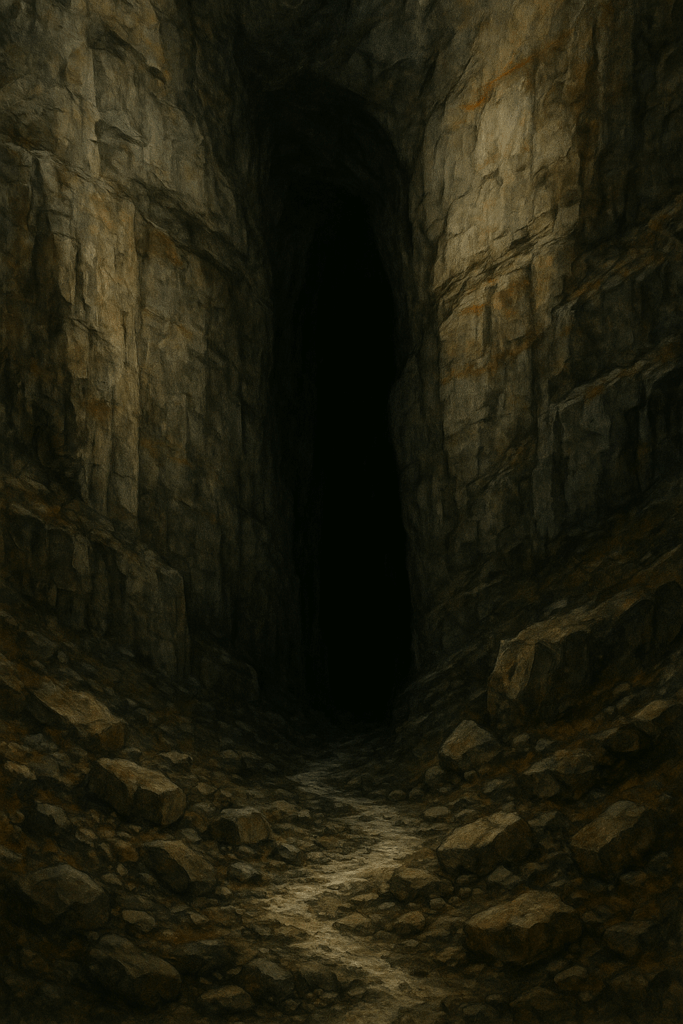

- Accès aux grottes interdit : Parcs Canada interdit formellement de pénétrer dans les cavernes du parc[23]. Aucune grotte du Nahanni (même les plus connues) n’est accessible au public, afin de protéger ces milieux extrêmes (et d’éviter tout accident).

- Infrastructure limitée : Seuls des campements réglementés existent (notamment une plateforme aménagée au pied de Virginia Falls), et il est interdit de faire du feu à ciel ouvert ou de laisser des déchets[23]. Tout matériel doit être emporté et toute activité (pêche, photographies commerciales, groupes de plus de 8 personnes, etc.) nécessite des permis spécifiques, comme dans tout parc national canadien.

Ces restrictions font que la Nahanni demeure l’un des parcs les plus sauvages et les mieux préservés d’Amérique du Nord. Seuls quelques centaines de visiteurs par an, généralement en été, ont la chance d’explorer cette vallée énigmatique en suivant des routes de canotage soigneusement établies.

Sources : Données officielles de Parcs Canada et de l’UNESCO[1][24] ; ouvrages et articles historiques sur la Nahanni (Pierre Berton, années 1940)[11][16] ; récits ethnographiques et légendes Dénés[17][18] ; reportages et publications d’aventuriers (Jean Poirel, « Mysterious Decapitations in the Nahanni Valley »)[10][6]. Ces références illustrent la diversité des témoignages réunis, reflétant à la fois les faits avérés et le riche folklore autour de Nahanni.

[1] Nahanni National Park – UNESCO World Heritage Centre

[2] [3] [4] [5] [6] [8] [11] [13] [14] [15] [16] Nahanni National Park Reserve – Wikipedia

[7] [10] [12] [17] [18] Secrets of the Nahanni | Up Here Publishing

[9] Still the Dangerous River: The Nahanni Part II | C2C Journal

[19] Geology and Geomorphology – Nahanni National Park Reserve

[20] [21] [22] [23] [24] Règlements du parc – Réserve de parc national Nahanni

Bonjour,

Comment les têtes avaient disparues mais elles avaient plusieurs impacts de balles dedans???

Il semble que les têtes aient disparu après leur découverte. Difficile de savoir où elles sont passées.