Certaines histoires semblent refuser de mourir. Le meurtre de Maria Marten, survenu en 1827 en Angleterre, n’a pas seulement marqué son époque par sa cruauté. Il a aussi engendré l’une des légendes les plus troublantes du XIXᵉ siècle : celle du crâne volé de son assassin, William Corder, et du fantôme furieux qui serait venu le réclamer. Entre faits vérifiables et récit surnaturel, cette affaire montre comment la justice, la science et la peur se sont entremêlées dans une étrange danse macabre.

Le meurtre de la grange rouge

En 1827, dans le paisible village de Polstead, Maria Marten, jeune femme de condition modeste, disparut mystérieusement après avoir donné rendez-vous à son amant, William Corder, dans une grange surnommée « la Red Barn ». Des mois plus tard, poussée par des rêves inquiétants où elle voyait sa fille morte, la mère de Maria alerta les autorités. En creusant sous le plancher de la grange, on découvrit le corps de la jeune femme, enveloppé dans un sac.

Corder fut arrêté, jugé et reconnu coupable. Le procès, extrêmement médiatisé, fit de lui une figure maudite du crime anglais. Il fut pendu en 1828 devant une foule immense, avant que son cadavre ne soit livré aux anatomistes pour dissection publique.

Le corps du criminel, entre science et curiosité

À cette époque, les cadavres des condamnés servaient souvent à l’enseignement médical. Le corps de Corder fut ainsi disséqué, puis son squelette reconstitué pour être exposé dans un hôpital du Suffolk. Un livre retraçant son procès aurait même été relié avec sa propre peau — un fait aujourd’hui attesté par des documents de musée.

Mais c’est le sort réservé à son crâne qui allait engendrer la légende.

Le vol du crâne et la naissance de la hantise

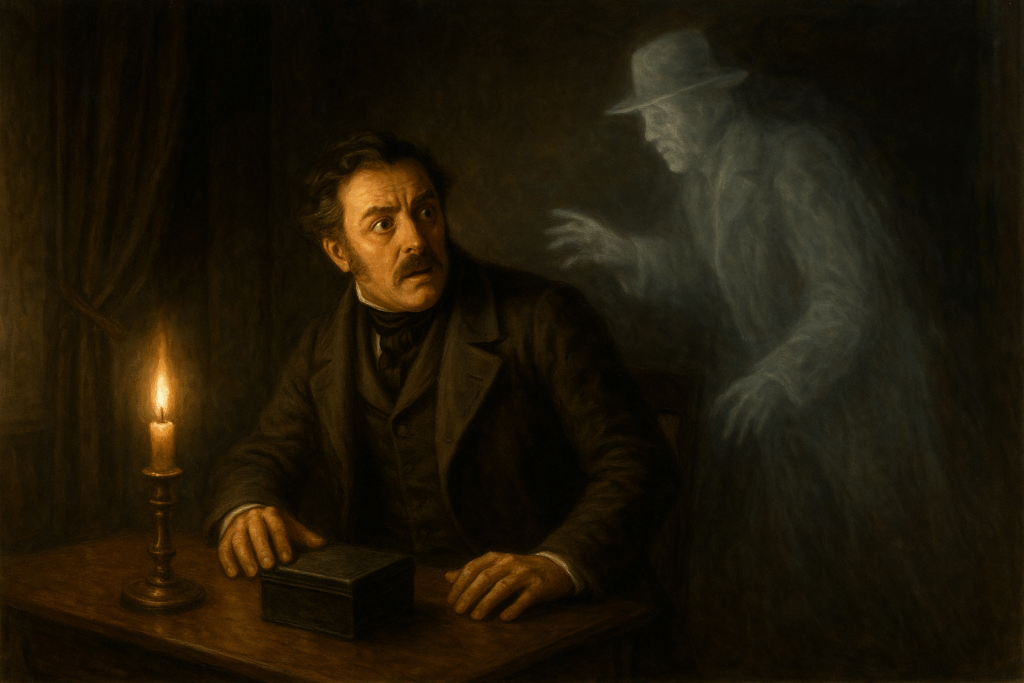

Selon plusieurs récits, un médecin local, le docteur Kilner, aurait un jour dérobé le crâne de William Corder dans le but de l’étudier. Fasciné par la forme du crâne des criminels, comme l’exigeait alors la mode de la phrénologie, il le conserva dans une boîte en ébène, exposée dans son cabinet.

Peu de temps après, des phénomènes étranges commencèrent à troubler sa demeure : des coups sourds, des pas dans le couloir, des gémissements étouffés, et, certaines nuits, l’apparition d’une main pâle surgissant de l’ombre. Une silhouette masculine vêtue d’un long manteau bleu aurait été aperçue à plusieurs reprises, stationnant près du bureau du médecin.

Terrifié, Kilner tenta de se débarrasser du crâne en le donnant à un ami, un certain Robert Hopkins. Mais la malchance sembla suivre l’objet : Hopkins perdit son emploi, tomba gravement malade et jura que des bruits de voix résonnaient chaque nuit depuis la boîte. Pris de panique, il finit par enterrer le crâne dans un cimetière, espérant apaiser l’esprit.

Entre faits et légende

Aucune archive officielle ne prouve que le docteur Kilner ait réellement volé le crâne de Corder, ni que ces événements surnaturels se soient produits. Pourtant, la rumeur persista pendant plus d’un siècle dans la région de Suffolk. Les habitants racontaient que quiconque avait osé troubler le repos du meurtrier subissait des phénomènes inexpliqués : objets qui tombent seuls, cris étouffés, sensations glacées dans les pièces où l’on évoquait l’affaire.

Les historiens, eux, y voient le reflet d’une époque fascinée par le corps criminel et obsédée par la frontière entre justice et damnation. Au XIXᵉ siècle, l’idée que le mal pouvait se lire dans les os était largement répandue ; toucher le crâne d’un meurtrier revenait, symboliquement, à manipuler le mal lui-même.

Symbolique et héritage

Le récit du crâne de William Corder illustre un glissement : celui du corps humain, jadis sacré, vers l’objet de collection morbide. La science et la curiosité ont souvent flirté avec le sacrilège, et cette histoire en est un parfait exemple.

Mais elle révèle aussi une peur ancienne : celle que la mort n’efface pas le crime. Le spectre de Corder, qu’il soit réel ou né de la culpabilité de ceux qui ont profané son corps, incarne la vengeance de l’âme contre la curiosité des vivants.

Conclusion

Qu’il s’agisse d’un simple mythe ou d’un épisode véridique, l’affaire du crâne volé de William Corder rappelle à quel point la frontière entre justice, science et superstition reste fragile. Sous couvert d’étudier la nature du mal, les hommes ont peut-être réveillé quelque chose qu’ils ne comprenaient pas.

Et si, au fond, ce n’était pas le fantôme du meurtrier qui hantait le docteur — mais sa propre conscience, alourdie du poids de la profanation ?